「長期優良住宅」のメリット・デメリット、申請方法まとめ

2024.07.04本ページはプロモーションが含まれています。

住宅の性能や仕様はさまざまありますが、長期優良住宅はその中でも高性能な住宅種類の一つです。

今回は長期優良住宅のメリットやデメリット、また申請の必要もあるのでその方法もご紹介します。

目次

長期優良住宅とは

長期優良住宅は、長い間良い状態で安全に暮らしていける住宅であることを認定された住宅のことです。

長期的に良好な状態で使用することができる構造であったり、設備が備えられた住宅になります。

日本の住宅は寿命が30年ほどとされていました。この家をつくっては壊すスタイルは環境負荷や経済負担が大きいもの。

高額の住宅ローンを返済した後には建物の価値が評価されなくなり、住宅への投資が資本として残りません。結果、家計に占める住居費負担の割合が重くなってしまい、豊かな社会をつくることが難しい状況です。

環境問題や中古住宅市場の衰退、ストック型社会への転換の実現を目指す目的として、長期優良住宅の普及の促進に関する法律も制定されています。

長期優良住宅の取り組みには、日本の住宅価値の全体的な底上げや環境改善効果などが期待されています。

長期優良住宅は、良い家をつくり、きちんとメンテナンスをし、長く大切に家を使い続けていこうという考えから生まれた住宅です。良好な状態で長く保ち、1世代のみならず次の世代へも住み継いでいくことができます。

確かな品質と保証を望むのであれば、長期優良住宅という選択は大きな魅力とともに、安心材料と言えるでしょう。

【参考】日本の住宅ストックについて | 一般社団法人 リノベーション協議会

長期優良住宅のメリット

長期優良住宅のメリットは大きく分けて「住宅の資産価値が保てること」、そして「税制が優遇されること」です。以下で詳しく見ていきましょう。

資産価値をキープできる

長期優良住宅は国の保証により資産価値が下がりにくく、家屋自体も適切なメンテナンスの継続で100年は保つとされています。

税制優遇が受けられる

長期優良住宅には質の良い家に安心して住めることのほかに、住宅ローン控除、固定資産税・不動産所得税の軽減など、一般的な住宅より税制が優遇されるというメリットがあります。

金利固定型住宅ローン「フラット35」を利用する場合、金利の引き下げや適用期間の延長なども可能です。

うまく活用することで家づくりの費用負担を減額することができます。

ただし住宅ローン減税を受ける場合、住宅の床面積が50m2以上であることや所得額が2000万円以下であることなど、いくつかの条件があるので注意が必要です。

自分が該当するか、条件と照らし合わせて申請の前に確認しましょう。

【参考】住宅:認定長期優良住宅に関する特例措置 – 国土交通省

長期優良住宅のデメリット

長期優良住宅には、「建築コストの増加・申請の手間」、「定期的なメンテナンスの必要性」というデメリットもあります。以下で見てみましょう。

申請の手間や費用がかかる

長期優良住宅と認定されるためには申請が必要です。この申請には手間と費用がかかります。

条件・地域によっても異なりますが、自身で申請する場合5〜6万円ほど、代行してもらう場合は10万円以上の費用がかかる場合もあります。

建築コストの増加や仕様の変更が必要な場合も

建築費とは別途に費用がかかるほか、審査基準に満たない場合は仕様を変更しなければなりません。

また、住宅の完成後も定期的なメンテナンスが義務付けられているため、税制優遇があっても負担費用は大きくなる場合があります。

税制面での優遇はあるものの、「長期的にみて費用をまかないきれるのか?」、「生活に負担はかかりすぎないか?」などを含めて考えてみてください。

建築スケジュールの遅れが出てしまうことも

長期優良住宅は着工前に認定を受ける必要があります。

このため一般住宅と比べ、数週間から1ヶ月程度引き渡しが遅くなる可能性が大いにあるため、余裕を持った建築・引越しスケジュールを立てておく必要があります。

定期的なメンテナンスを行う必要がある

長期優良住宅には建築後の定期的なメンテナンスが必要です。着工前に「維持保全計画」というものを提出し、これに基づいた10年以内の定期的なメンテナンスや点検が義務となっています。

定期メンテナンスを手間に感じる方も少なくありません。また維持管理費用もかかるため、その負担が大きくなってしまうこともあるでしょう。

メンテナンスや点検を怠ると、長期優良住宅としての認定取り消しや30万円以下の罰金、税制優遇を受けた金額の返金を迫られるなどの罰則があります。

自治体ごとに定期メンテナンスの審査基準や報告形式が異なるのも留意したい点です。自治体によっては報告書の他にアンケートの提出を求められたり、報告を怠った場合の罰金額に差があったりします。

こうした税制優遇の条件や定期メンテナンスの詳細は年々変化していくので、常に最新の情報を集め、学んでおきたいところです。

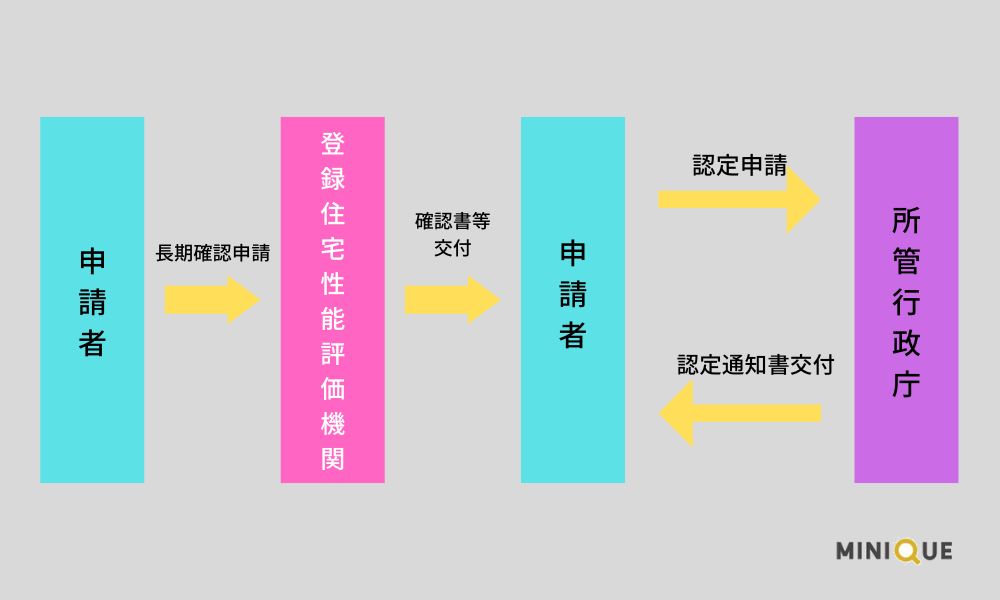

長期優良住宅に申請する流れ

長期優良住宅の認定申請は、大きく分けて以下の3ステップです。

- ①認定基準に基づき設計計画を作成

- ②登録住宅性能評価機関に審査を依頼

- ③所管行政庁に認定申請を行う

①認定基準に基づき設計計画を作成

長期優良住宅の認定を受けようとする人(建築主または分譲事業者)は、まず「長期優良住宅の建築及び維持保全設計計画」を作成します。

この設計計画は、以下9つの項目ごとに定められた基準に基づいて作らなくてはなりません。この工程については、ハウスメーカーや工務店が基準を満たすように設計を行うので、細かく把握する必要はありません。

・耐震性

・省エネルギー性

・バリアフリー性

・可変性

・維持管理・更新の容易性

・住戸面積

・居住環境

・劣化対策

・維持保全計画

②登録住宅性能評価機関に審査を依頼

設計計画が完成したら、着工前に「登録住宅性能評価機関(国土交通大臣の登録を受けて住宅性能評価を行う機関)」に審査依頼を行います。

計画に問題がなかった場合、「確認書等(長期使用構造等である旨の確認書、確認の結果が記載された住宅性能評価書)」が発行されます。

③所管行政庁に認定申請を行う

その後、所管行政庁に認定申請を行い適合審査が開始されます。ここでも問題が無い場合、所管行政庁から「認定通知書」が公布され、着工が可能となります。

長期優良住宅と建物の品質は無関係なので注意

長期優良住宅でも、施工の質とメンテナンス義務をしっかりチェックすることが必要になります。

長期優良住宅の技術的審査は書類上のみで、建築工事の着工後の検査はありません。そのため認定を受けていても、場合によっては欠陥住宅が建ってしまうというリスクがあります。

施工の質のチェックには十分注意を払いましょう。

まとめ

マイホーム購入で失敗しないためには、いかに下調べをするかが重要です。特に長期優良住宅のように複雑な制度を利用する場合は、自分たちにどれくらいメリットやデメリットがあるか、集めた情報をもとに総合的に判断しなければなりません。

生きた情報や知識を取り入れ、悔いのない決断をしましょう。

▼関連する家づくり情報

利⽤ユーザーの感想

満⾜度には個⼈差があるので流して⾒る程度かもしれません、、😅 ⼈が集まって作っていくものなので相性や信頼関係は千差万別ではないかと思います🤔 しかし、評価が低いと気になります。

2021/06/15

ハウスメーカーについては、2ちゃんねるのような無法地帯のようなサイトで好き放題評価されている情報が多かった。

酷評しているものが多く、本当の評価がよくわからなかった。

きちんと精査された情報サイトはありがたい。

2021/06/03

ステマが多い世の中になっているので、高い買い物だからこそ真実が知りたい

2021/05/19

やはり自分たちと同じような人たちがどれくらいいるのか、どのくらいの予算・場所・建てた会社は気になるし口コミ、書き込みは少なからず参考になると思います。

いいレビューなら、良かったと思いますし、あまり良くないレビューなら、やっぱりな。となりますし💦それで失敗しない家づくりを進める事ができればそれが一番だと思います。

2021/05/10

これから長いお付き合いとなるハウスメーカーや工務店のリアルな口コミを詳しく知ることができるため、利用したい🙆♂️また家族構成や建てた時の年齢なども自分と比べる時に役に立ちそう👍

2021/04/28

やはりレビューや口コミは、生のお客様の声なのでとても参考になる✨

表向きはいいことを発していても、蓋を開けたら違った!ということが少しでも減るのであれば、ぜひこういったサイトを活用した方がいいと思う...

2021/04/12

大体の世帯年収が書かれているとどの程度の年収であればどのくらいの価格の住宅を購入できるのか参考になる😃

2021/04/06

マイホームを立てる時、何も勉強しなかったので、建ったあとでInstagramなどを見て、あー!!こんなんすれば良かった!!って思う事が多々ありました😂😂😂

身近にこういう情報が見れるサイトがなかったものですから😂

2021/03/18

会社選びの参考とホームメーカー各社の比較検討の材料として、施主様のリアルな評価だけではなく、一人一人の家づくりストーリーが1つのコンテンツに込められているので、家づくりにおいて自分達は何を重視すべきかが確認でき、家づくりの参考になると思いました。

また施主の細かい情報(建設地・坪数・年齢・建物費用など)がきちんと書かれているので、自身の希望条件に合わせた情報が得られ、分かりやすくて良いと思います。

2021/03/07

家づくりでInstagramはかなり参考にしたのですが、その方々の細かい家づくりの話などにはすごく興味があったので、まとめられていると助かります🥰

2021/03/02